「器械出しって、どんなことするの?」

手術室で働いていると、こんな質問を受けることがよくあります。

なんとなく名前は聞いたことがあっても、実際にどんな役割なのかはあまり知られていないかもしれません。

器械出しは、手術中に器械をスムーズに手渡したり、術野の状況を見ながら先回りして動いたりと、手術チームを支える大事な存在。

慣れるまでは少し大変だけど、その分、手術がスムーズに進むと達成感はひとしおです。

今回は、そんな「器械出し」のお仕事について、わかりやすく紹介していきます!

自著

総合医学社「オペ看ノート」

メディカ出版「メディカLIBRARY」

エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記

クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」

NLMメイトとして記事連載中

記事:オペ看ラボ

漫画:しゅがーは手術室にはいられない

手術室看護師の「器械出し」とは?

手術室での看護師の仕事と聞くと、「器械出し」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

でも実際にどんなことをしているのか、はっきりイメージできない…という声もよく聞きます。

器械出しは、手術チームの中でもとくに“手術の流れ”をつかさどるポジション。

使う手術器械を先回りして準備し、スムーズに手渡すことで、医師の動きを支えています。

一見地味に見えるかもしれませんが、手術の安全・円滑な進行には欠かせない存在なんです。

そんな器械出しの基本的な役割や外回りとの違いについて、わかりやすくお伝えしていきます。

器械出し看護師の役割

器械出しとは、手術中に医師の指示や術野の動きに合わせて、必要な器械を準備・手渡しする看護師のことを指します。

でも、それだけではありません。

器械の配置や清潔の維持、ガーゼや針の管理をしながら“術野の流れ”をつかさどるポジション。

とくに大切なのが「安全・迅速・正確」に器械を扱うこと。

医師の“次の動き”を先読みしてスッと器械を出せたときには、言葉にしなくても伝わる連携が生まれ、チームの一体感も高まります。

器械出しのスキルは一朝一夕では身につきませんが、手術がスムーズに進んだときの達成感は格別です!

器械出し看護師のことを「手洗い」と呼ばれることもあります!

例えば、「今日の鼠経ヘルニアの手洗いだれ~?(今日の鼠経ヘルニアの器械出し看護師だれ~?)」みたいな感じで使います。

器械出しと外回り

手術室では「器械出し」と「外回り」がペアで動きます。

それぞれの役割は大きく異なり、でもどちらも欠かせない存在です。

器械出しが術野の中で動く“直接介助”なのに対して、外回りは術野の外でサポートする“間接介助”。

術野に器械や物品を渡したり、記録をとったり、術中の状況に応じて医師や麻酔科医、他職種との連携を取ったりと、幅広く立ち回ります。

外回りがいるからこそ、器械出しは術野に集中できる。

そして器械出しが的確に動くからこそ、外回りも手術全体を見渡せる。

まさに“二人三脚”で支え合う関係なんです。

器械出し看護師の1日のスケジュール例

器械出しって、どんな1日を過ごしているの?

これから手術室に入る方や、他の部署で働いている看護師さんから、そんな質問を受けることがあります。

手術室のスケジュールは病院によって少しずつ違いますが、今回は私が勤務していた手術室で器械出しとして過ごす1日の流れをご紹介します。

朝のミーティングから手術対応、片付け、翌日の準備まで…

リアルなタイムスケジュールでイメージしてもらえたらうれしいです。

私が勤務していた手術室のスケジュールです。

器械出し1件の場合

今日の手術件数や担当割などをスタッフ皆で確認。

朝イチのオペ担当だと、早めにきて器械展開をやらないと間に合わない場合も…(前残業)

1件目の手術はだいたいこの時間に入室します。

基本的に、外回りと器械出しの2名でひとつの手術を担当します。

器械出しを交代してもらって30分間のお昼休憩です。

オペの山場だったら、リーダーさんと相談して休憩のタイミングを変えたりします。

器械・針・ガーゼカウントをして、器械の洗浄を中材スタッフにお願いします。

器械の洗浄は中材さん、お部屋のお片付けは助手さんがやってくれるよ!

本当にありがたいです。

入れ替え部屋だったり、皆が忙しい時は皆で協力してやるよ!

残りの30分のお昼休憩を取ります。

(さっきのと合わせて1時間休憩です)

明日は外回り!

情報収集と術前訪問、室内準備をします。

遅番とバトンタッチ!

終わっていない手術や残った仕事は遅番さんにお願いし日勤スタッフは帰宅します。

私がいた手術室では、基本的には定時で帰れることが多かった!

たまーにオペ件数が多い時は残業になることもあるけど、、、

器械出しに求められるスキル

器械出しは、ただ器械を手渡すだけの仕事ではありません。

手術の進行をスムーズに支えるためには、いくつものスキルが求められます。

「先読み力」「正確さ」「集中力」など…どれも一朝一夕で身につくものではありませんが、経験を積むことで少しずつ磨かれていくものばかりです。

もちろん最初はうまくいかなくて当たり前。

でも、手術チームの一員として「流れが読めるようになってきたかも」と感じられる瞬間が増えてくると、器械出しがどんどん楽しくなってきます。

術式、解剖の理解

器械出しをする上でまず大切なのが、術式や解剖の理解です。

「どういう目的で、どんな流れで手術が進むのか」が分かっていると、医師の動きを先読みしやすくなりますし、必要な器械のイメージもしやすくなります。

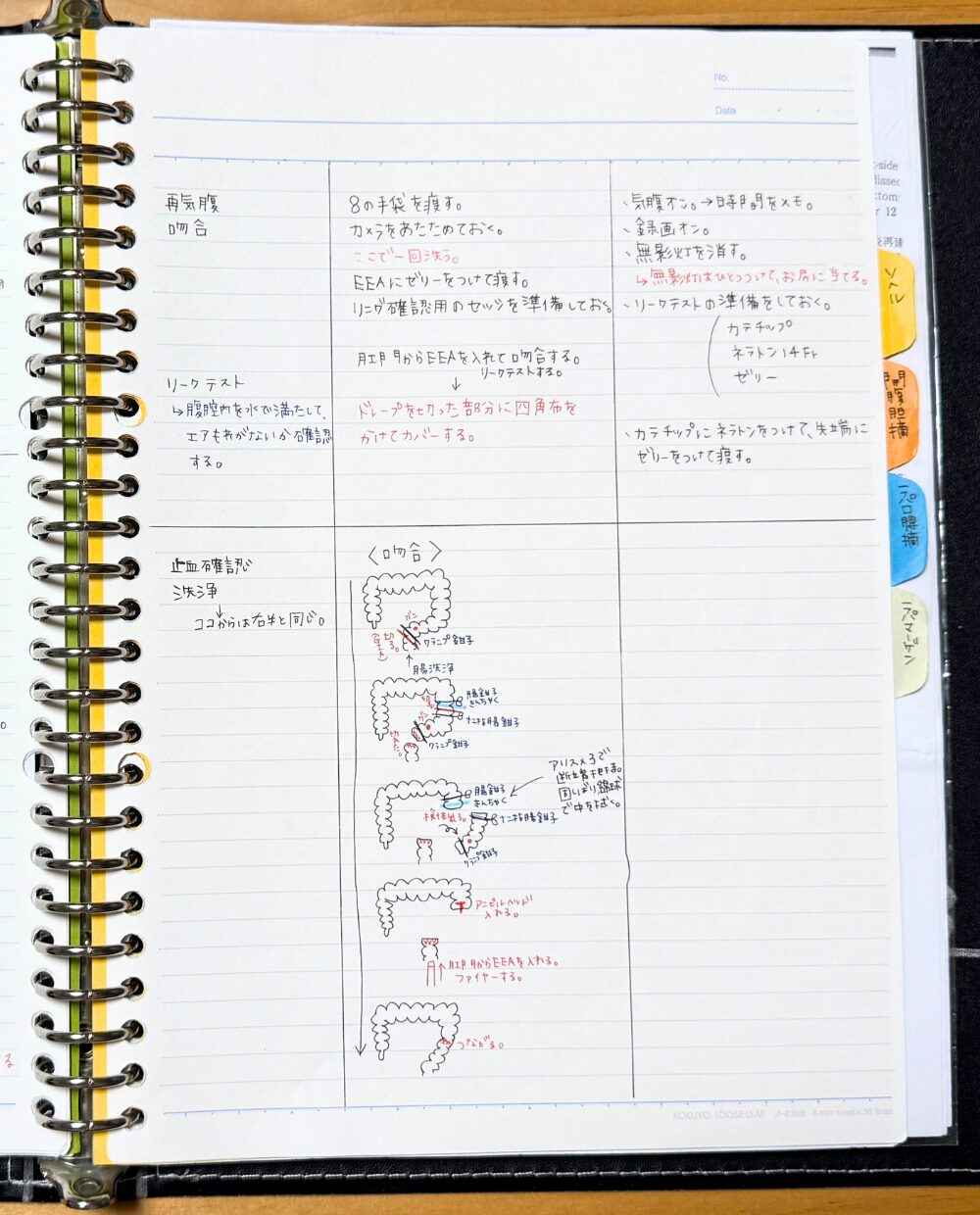

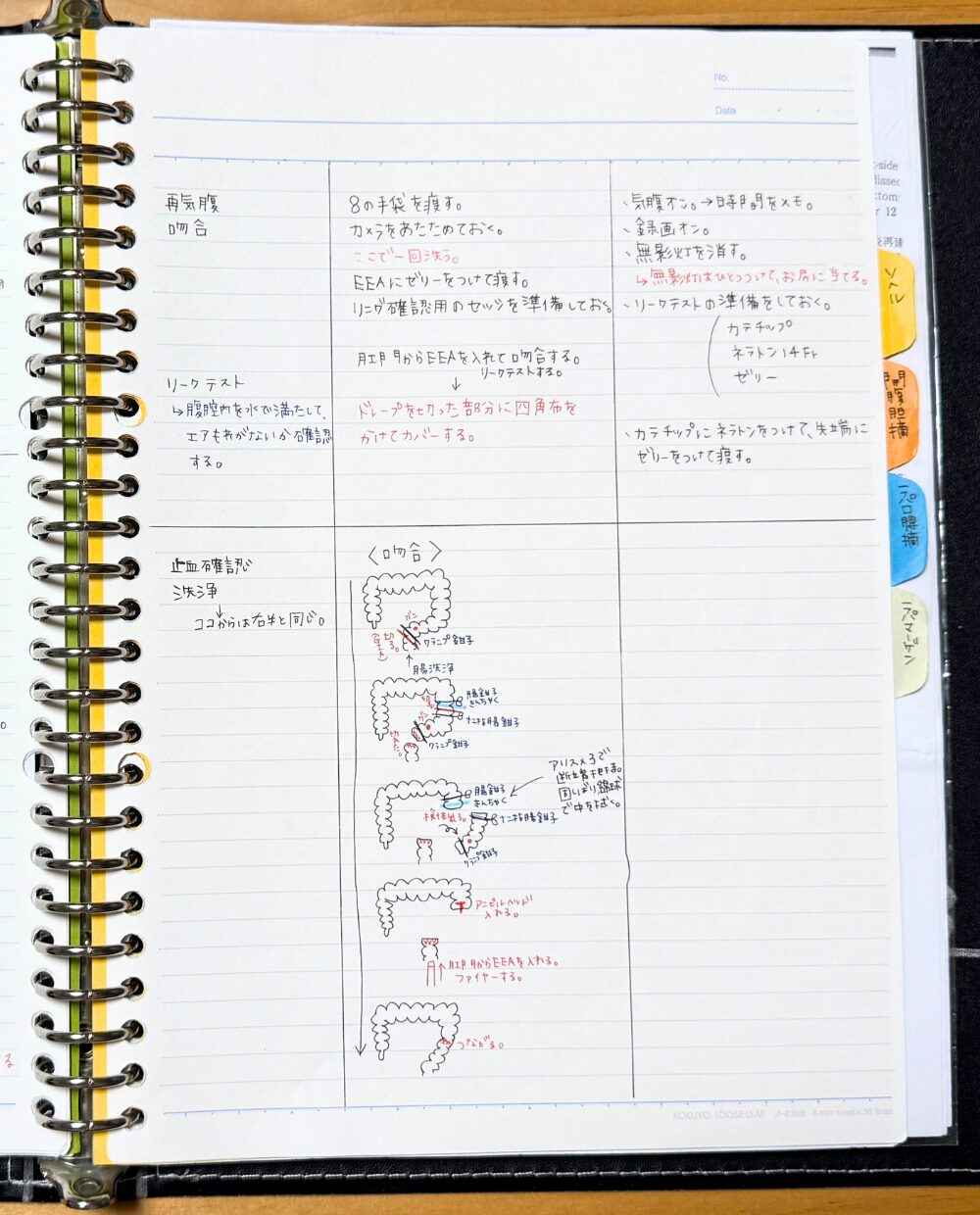

私は、マニュアルがなかったので、自分でノートを作ってまとめていました。

ただ覚えるよりも、「なんでこの手技が必要なのか」を考えながら勉強した方が、知識がしっかり定着する気がします。

術後のオペレコ(手術記録)を読むのもおすすめです。

術中の手技や所見がリアルに書かれているので、復習にもぴったり。

また、術野を見ながら「今どこを操作しているのかな?」「次は何が必要かな?」と考えるクセをつけておくと、現場での学びがぐっと深まりますよ。

観察力・先読み力

器械出しに欠かせないのが、観察力と先読み力です。

医師の表情や手の動き、術野の様子から「次に何をするか」を読み取って、一歩先を考えて動くことが求められます。

最初のうちは、器械の名前を覚えるだけでも精一杯ですが、少しずつ手術の流れがわかってくると、「あ、次は縫合かな?」と先の動きを想像できるようになってきます。

特に重要なのは、「よく使う器械の順番」や「術者のクセ」を知っておくこと。

執刀医が変わると進め方やタイミングも違うので、日ごろからしっかり観察しておくことが大切です。

慣れてくると、術者が求める前に器械をスッと差し出せるようになってきます。

そんな“阿吽の呼吸”がバチッと決まったときは、器械出しの醍醐味を感じる瞬間です。

正確さとスピード

器械出しには「正確さ」と「スピード」も欠かせません。

限られた時間の中で、必要な器械を間違えずにサッと出すことは、手術の質に大きく影響します。

たとえ手術時間が1秒でも短くなれば、その分だけ患者さんの負担が減る——そう考えると、その一手にも意味があると感じませんか?

特に注意したいのが、器械の取り違えや出し間違い。

似たような見た目の器械も多いので、見た目だけで判断せず、名称・特徴・使い方をしっかり覚えておくことが大切です。

また、器械を手渡す向きや持ち方にも気を配ることで、術者の動きがよりスムーズになります。

どんなに早く渡せても、間違っていたら意味がないので、「正確さ」があってこその「スピード」なんですよね。

焦らず、でも手術の流れを止めないようにテンポよく動く。

そんな“ちょうどいいスピード感”を身につけるには、やはり日々の経験の積み重ねが大きいです。

チームワークとコミュニケーション力

器械出しは、決してひとりで完結する仕事ではありません。

外回り看護師や、術者など、たくさんの人と連携しながら成り立っている“チームプレー”です。

たとえば、手術中に「アレちょうだい!」と指示されることもよくありますよね。

そんなときに頼りになるのが、術野の動きや先生の手の形を観察する力と、「〇〇でいいですか?」と確認するコミュニケーション力です。

それでも分からないときは、素直に「それってどれですか?」と聞いても大丈夫。

伝えよう、聞いてみよう、という気持ちが、スムーズな手術につながっていきます。

最初は怖く感じるかもしれませんが、聞くことも立派なスキル!

大切なのは、間違えないことと、手術を止めないこと。

お互いに声をかけ合いながら動けるチームこそ、強いと思います。

器械出しのやりがいと大変なところ

器械出しの仕事には、他では味わえないやりがいがあります。

手術がスムーズに進んだときの一体感や、医師との連携がピタッと合ったときの達成感は、何度経験しても嬉しいもの。

一方で、器械の数の多さや判断の早さが求められる場面など、プレッシャーを感じることも少なくありません。

新人のうちは、「覚えることが多すぎる…」「間違えたらどうしよう…」と不安になることもあるかもしれません。

器械出しだからこそ感じられる“やりがい”と、実際に多くの看護師が悩みやすい“大変なところ”、そしてそれをどう乗り越えてきたか――エピソードを交えながら紹介していきます。

器械出しでやりがいを感じる瞬間

器械出しをしていて、一番やりがいを感じるのは、「手術がスムーズに進んだ」と実感できた瞬間です。

術者の手の動きに合わせて器械を出せたときや、外回りとの連携がスムーズだったとき、まるで“チーム全体がひとつになった”ような気持ちになります。

特にうれしいのは、先生に「ありがと!」と声をかけてもらえたとき。

忙しい中での何気ない一言が、「あ、ちゃんと役に立てたんだな」と思わせてくれて、自信につながりました。

器械出しの仕事って、実は手術の流れをつくっていく大事な役割。

自分の動きひとつで、手術の空気が変わることもあります。

そんな“手術の中心に関わっている実感”こそが、器械出しならではのやりがいだと思います。

器械出しで苦労しやすいポイント

器械出しを始めたばかりの頃、多くの人がぶつかるのが「覚えることの多さ」です。

手術器械の名前、使い方、順番…ひとつの術式に対して何十種類もの器械を使い、最初は混乱して当然です。

さらに、医師によって手術の進め方や好みの器械が違うので、「前はこうだったのに今日は違う!」なんてことも日常茶飯事。

そうした違いに合わせて柔軟に動くには、知識だけでなく“空気を読む力”も必要になってきます。

もうひとつの壁は、プレッシャー。

手術中は緊張感のある空間なので、「ミスできない」「遅れてはいけない」という気持ちが強くなり、余計に焦ってしまうこともあります。

でも、これらはみんなが通る道。

先輩たちも、同じように悩んで、少しずつ乗り越えてきた経験があります。

「自分だけじゃない」と思えるだけで、ちょっと心が軽くなるかもしれません。

乗り越えるための工夫

器械出しの仕事に慣れるには時間がかかりますが、少しずつでも「自分なりの工夫」を見つけていくことで、乗り越えやすくなります。

たとえば私がよくやっていたのは、「術式ごとの手順や手術器械をメモしておくこと」。

似たような器械でも、どんなときに使うのか・医師がどんなタイミングで使っていたかを書き留めておくと、あとで見返したときに理解が深まりました。

また、手術中の緊張を和らげるには、深呼吸や“落ち着いて声を出すこと”も効果的です。

器械を渡すとき「○○です」と声を出して確認するだけでも、気持ちに余裕が生まれます。

そして何より大切なのが、困ったときにひとりで抱え込まないこと。

外回りの先輩に相談したり、「今の対応どうだったかな?」と振り返ってみるだけでも、次につながるヒントが見えてくるはずです。

少しずつ積み重ねていけば、ちゃんと成長していける。

そう思えることも、器械出しの魅力のひとつだと思います。

おわりに

器械出しの仕事は、覚えることも多くて、最初は戸惑うことの連続かもしれません。

でも、少しずつ経験を重ねていくうちに、「今の流れ、読めたかも!」「手術がスムーズに進んだ!」と実感できる瞬間が増えてきます。

誰かの手術を支えるという緊張感のなかで、チームの一員として動くやりがいは、手術室ならでは。

うまくいった日の帰り道には、ちょっと誇らしい気持ちにもなれます。

今回ご紹介した内容が、「器械出しって、どんな仕事なんだろう?」と思っている方や、今まさに頑張っている手術室看護師さんの参考になればうれしいです。

自分らしいペースで、一歩ずつ。

あなたの器械出しも、きっと誰かの力になっています。