手術室で働く看護師の皆さん、「周術期管理チーム認定制度」をご存知ですか?

この認定制度は、術前・術中・術後における基礎的な教育を受けたことを証明するもので、手術を安全に行うためのチーム医療に必要な視点や知識を深められる資格で、看護師だけでなく、薬剤師や臨床工学技士も対象となっています。

2014年度から始まった新しい認定制度!

私は2021年度の試験にチャレンジしたよ。

今回は、実際に2021年度の試験にチャレンジした体験談をもとに、周術期管理チーム認定の詳細から費用、そして受験を通じて得られるものまで、詳しく解説していきます。

自著

総合医学社「オペ看ノート」

メディカ出版「メディカLIBRARY」

エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記

クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」

NLMメイトとして記事連載中

記事:オペ看ラボ

漫画:しゅがーは手術室にはいられない

\フォロワー5万人/

Instagramはこちら

周術期管理チーム認定制度とは?

手術室で働く看護師にとって、チーム医療の知識や多職種との連携はとても重要です。

「周術期管理チーム認定制度」は、そんな現場で役立つ知識や視点を学び、周術期全体を見通した看護実践に活かせるよう設計された認定制度です。

看護師だけでなく、薬剤師や臨床工学技士も対象となっており、より質の高い医療を目指すチームづくりの一歩として注目されています。

ここでは、この制度の目的や概要について詳しくご紹介していきます。

制度の目的

術前・術中・術後における基礎的な教育を受けたことを証明する認定制度として、手術に関わる医療従事者の知識と技術の向上を目指しています。

この認定は、手術室看護師だけでなく、薬剤師や臨床工学技士も対象となっており、多職種が連携して手術の安全性を高めることを重視した内容となっていて、実際の現場でもすぐに活かせる内容が学べます。

受験できる職種と必要な業務経験

| 業種 | 必要な業務経験 |

|---|---|

| 看護師 | 麻酔科標榜医が年間200症例以上の麻酔管理を提供している施設での手術室、 または周術期管理センター等の勤務が満2年以上あること |

| 薬剤師 | 病院・診療所勤務歴を5年以上有し、 そのうち2年以上の周術期関連の実務経験があること |

| 臨床工学技士 | 手術室、周術期管理センターまたは 集中治療部(救急部門含む)の臨床経験が3年以上であること |

看護師の場合は、看護師長と麻酔科医に署名と捺印をもらわないといけないよ~!

申し込み条件

看護師が受験するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

①セミナー受講

日本麻酔科学会が主催したセミナーか、共催する周術期管理チームセミナーを2回受講する。

※e-learningは対象期間内に5ポイント取得でセミナー1回分相当

②学会参加

日本手術看護学会主催の年次大会か、麻酔看護研修に2回参加する。

対象期間: 申請する年の3年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に受講したものが有効

ちなみに、セミナーや学会、めっちゃお金かかるよ…。

取得するまでの費用

受験費用

セミナー受講 ※23年度の場合

麻酔科学会主催・共催のセミナーは11,000円

e-learningは1講座3,300円

(5講座受けてセミナー1回分=16,500円)

×2回

年次大会か、麻酔看護研修参加

会員:8,000円

非会員:15,000円

×2回

認定料(審査料・登録料)

※23年度の場合

- 審査料:税込11,000円

- 登録料:税込22,000円(合格した場合のみ)

トータル約8~9万円(セミナー受講方法や回数によって変動)がかかります。

ぶっちゃけ、こんなにお金をかけて認定をとっても、お給料に反映される訳じゃない!

さらに「特定行為研修」や「術後疼痛管理研修」を目指せば、また違うのかな…?

受験までの準備期間

最短でも2年の準備期間が必要

周術期管理チーム認定制度の受験には、最短でも2年の準備期間が必要です。

その理由は、「実務経験」と「研修受講歴」の両方を満たす必要があるからです。

たとえば、2025年4月に受験したい場合は、2023年4月から準備を始める必要があります。

また、手術室などでの2年以上の実務経験も求められます。

そのため、計画的な準備が重要です。

勉強方法

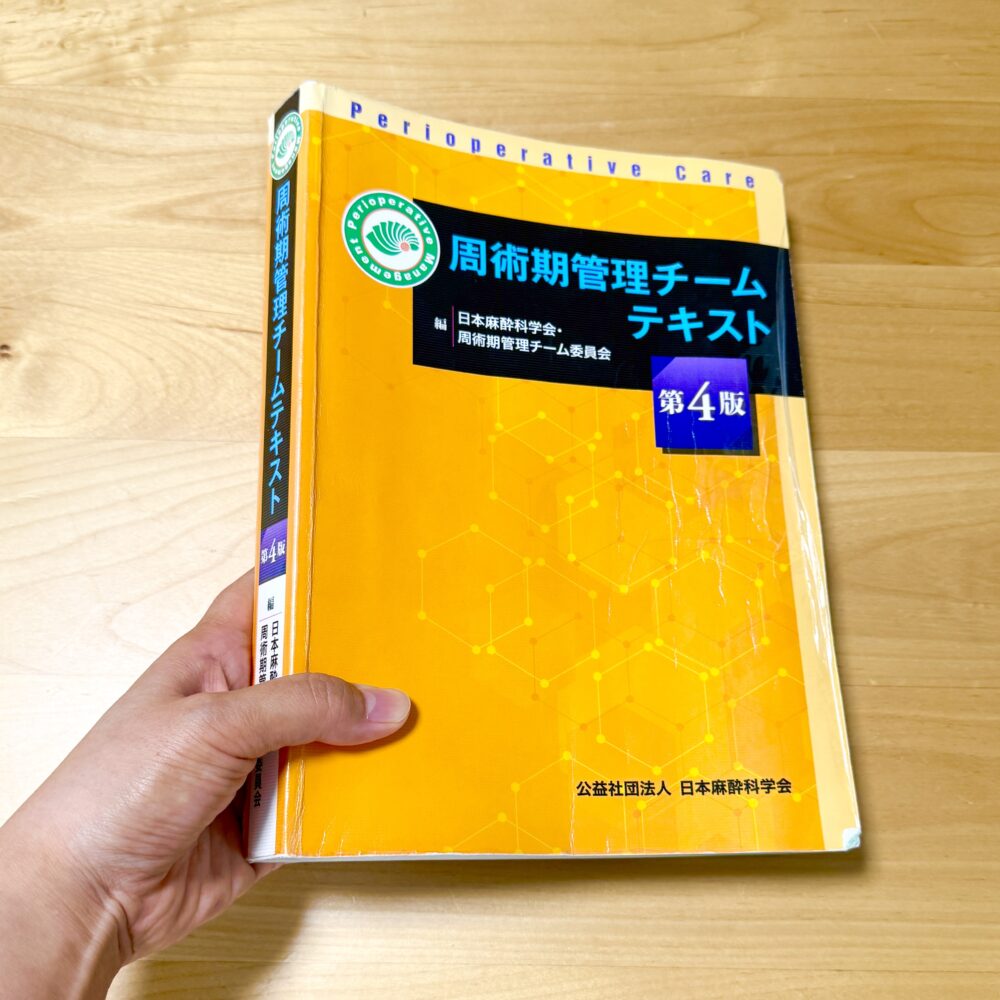

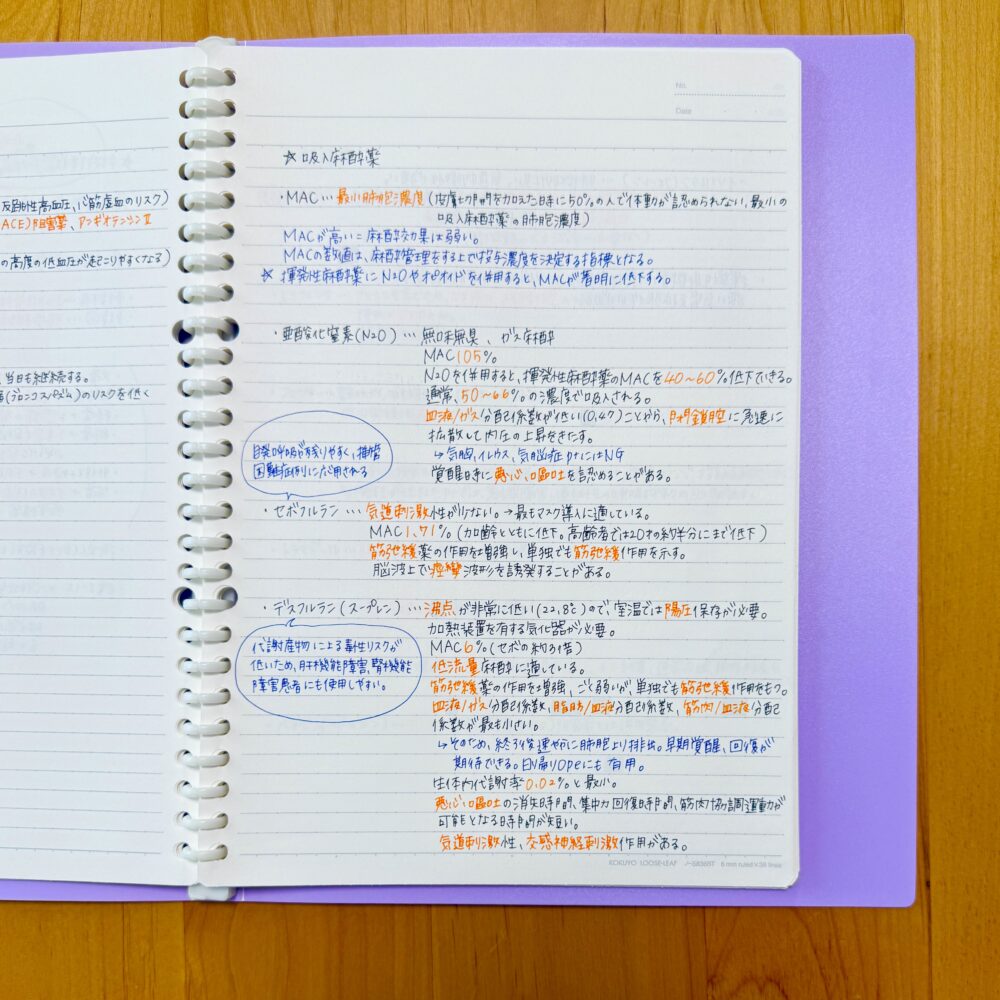

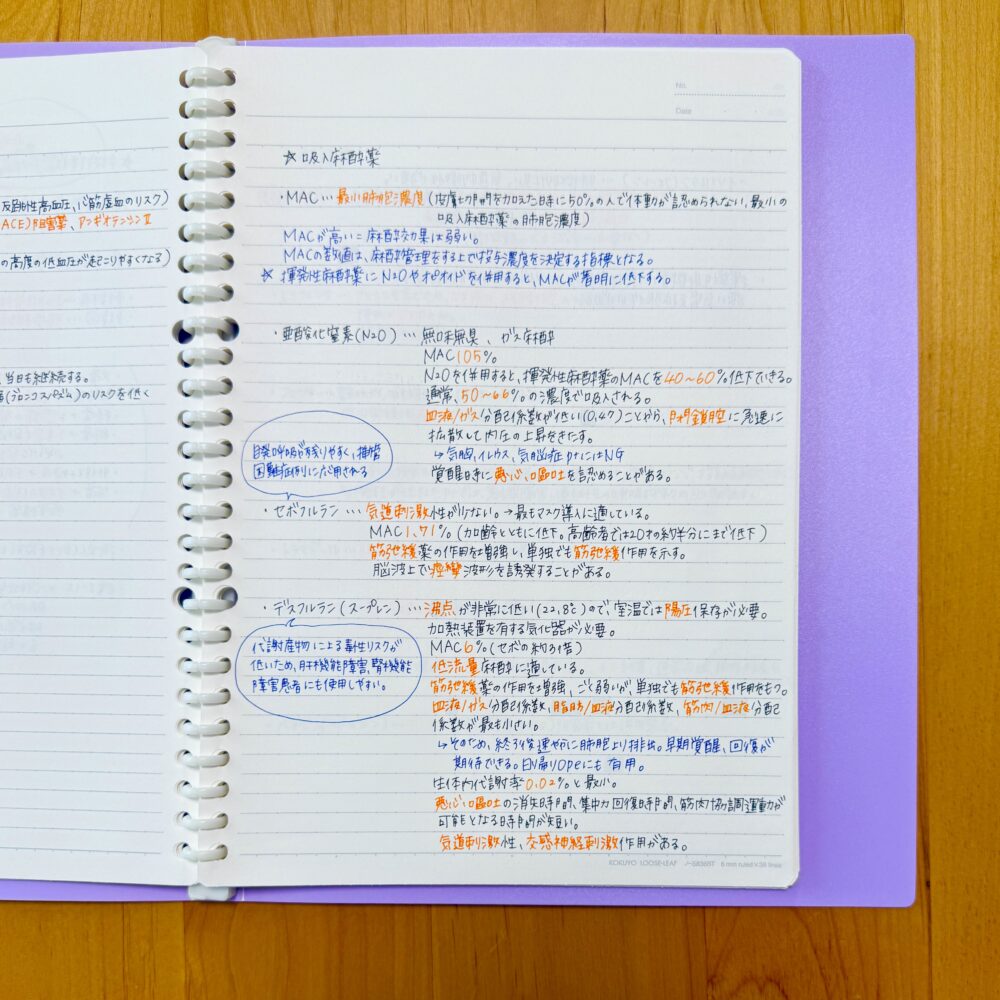

周術期管理チーム認定の勉強は、公式テキストとガイドラインを中心に進めるのがおすすめです。

試験は、周術期管理チームテキストや各学会のガイドラインから出題されるため、内容をしっかり読み込むことが大切。

公式HPでは過去問も一部公開されており、出題傾向をつかむのに役立ちます。

周術期管理チーム認定制度まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 看護師の要件 | 実務経験:麻酔科標榜医が年間200症例以上の麻酔管理を提供している施設での手術室、または周術期管理センター等の勤務が満2年以上 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 ・日本手術看護学会主催の年次大会または麻酔看護研修に2回参加 |

| 薬剤師の要件 | 実務経験:病院・診療所勤務歴を3年以上有し、そのうち2年以上の周術期関連の実務経験があること 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 |

| 臨床工学技士の要件 | 実務経験:手術室、周術期管理センターまたは集中治療部(救急部門含む)の臨床経験が3年以上であること 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 ・日本臨床工学会または日本臨床工学技士会主催もしくは共催のセミナーを1回受講 |

| 受講期間 | 申請する年の3年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に受講したもの |

| e-learning | 1講座3,300円(税込)、5ポイント(5講座受講)でセミナー1回分相当 |

| 費用詳細 | セミナー受講費: ・麻酔科学会主催・共催セミナー:11,000円/回 ・e-learning:3,300円/講座(5講座で16,500円=セミナー1回分) 第37回日本手術看護学会年次大会の参加費 ・会員:8,000円 ・非会員:15,000円 認定試験受験料(審査料):11,000円(税込) 登録料:22,000円(税込)※合格後に支払い |

| 総費用目安 | 約8~9万円(セミナー受講方法や回数によって変動) 例:セミナーの受講2回(22,000円)+年次大会の参加2回(30,000円)+審査料(11,000円)+登録料(22,000円)=85,000円 |

| その他 | 特定行為研修や術後疼痛管理研修へのステップアップが可能 |

【不合格!】周術期管理チーム認定試験に落ちて、得られたこと

私は周術期管理チーム認定を、「自分を変えるきっかけ」として受けました。

きっかけは、初めてプリセプターを担当したとき。

「なんとなく」でこなしていた看護に限界を感じ、指導の難しさに直面しました。

「このままじゃヤバい…」と焦りながらも、仕事の疲れで何もできずに寝てしまう日々…。

そこで私は、「試験があるから勉強しなきゃ!」という環境をあえて自分に課しました。

勉強中は、分からないところを麻酔科の先生や先輩に相談して解決。

自然とコミュニケーションも増え、楽しく学べる時間になっていました。

周術期管理チーム認定を通して、知識だけでなく「学ぶ姿勢」と「チームで支え合う大切さ」を改めて実感できた気がします。

仕事後の勉強は大変でしたが、それでも自分なりに努力を重ねていました。

ところが試験を目前にして、思いがけず脳腫瘍が見つかり、当日は入院中…。

試験を受けることは叶いませんでした。

それでも、あのとき「本気で頑張れた」ことが何よりの成果だと思っています。

試験に合格する以上に、自分と向き合って努力できた経験が、今の私の力になっています。

おわりに

周術期管理チーム認定制度は、資格を取ることだけがゴールではなく、その過程で得られる学びや気づきが大きな財産になると感じました。

私は残念ながら試験を受けることはできませんでしたが、勉強に取り組む中で「もっと知りたい」「患者さんのためにできることを増やしたい」と思えるようになり、自分自身としっかり向き合う時間にもなりました。

また、勉強を通して麻酔科医や先輩たちとのコミュニケーションが増え、現場での連携の大切さも実感しました。

認定の取得そのものよりも、その過程で得た経験や考え方こそが、今の自分の看護に大きく影響していると思います。

これから挑戦を考えている方には、少しでも早く情報を集め、無理のないペースで準備を始めることをおすすめします!

興味のある方は、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね。