手術室の看護計画って、どうやって立てればいいの?

看護学校では一般病棟向けの看護計画を学ぶことが多く、「手術室の看護計画立案は習っていない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

手術室では、患者さんの安全を守りながら限られた時間で効率的に動く必要があります。

だからこそ、手術中に起こり得るリスクを予測し、計画を立てておくことがとても重要です。

今回は 腹腔鏡下手術を例に、手術室での看護計画の基本的な考え方と具体例 を分かりやすく紹介します。

「手術室の看護計画って難しそう…」と感じている方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

自著

総合医学社「オペ看ノート」

メディカ出版「メディカLIBRARY」

エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記

クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」

NLMメイトとして記事連載中

記事:オペ看ラボ

漫画:しゅがーは手術室にはいられない

\フォロワー5万人/

Instagramはこちら

看護計画とは?

看護計画とは、患者が抱える看護上の問題を解決し、具体的な看護目標を達成するために立案された計画のことです。

看護計画は以下の3つの要素で構成されています。

- O-P(観察計画)

- T-P(援助計画)

- E-P(教育計画)

手術室の場合、外回り看護師が看護計画を立案することが多いと思います💡

看護計画を立案する意味

看護計画を立てるのは、患者さんが抱える問題をはっきりさせ、それを解決するための目標やケアの内容を整理して、より良い看護を届けるためです。

複数の看護師が関わる場面でも、計画があれば同じ方針でケアが進められ、途切れのない一貫したサポートができますよね。

手術室と病棟との違い

病棟での看護計画は、患者さんの生活背景や療養環境を踏まえて長期的な視点で立案されます。

一方、手術室では限られた時間の中で、手術特有のリスクや急激な状態変化に対応する必要があります。

たとえば、麻酔や体位、手術侵襲によって呼吸・循環・体温などが大きく変動するため、計画の焦点も「手術中のリスク管理」に特化することが多いです。

手術室での看護計画のコツ

手術室での看護計画は、患者さんの安全と安心を守るための大切な土台です。

術前から術後までの周術期全体を見通し、手術特有のリスクを予測して計画を立てることで、チーム全体で一貫したケアができるようになります。

- 周術期全体を対象とする

「術前・術中・術後」の周術期全体を見据えて立案します。

術前アセスメントでは、患者さんの状態や手術に伴うリスクを多角的に評価し、術式・麻酔・体位などの要素から考えられる問題点を明確にしていきます。 - 外回り看護師の役割が重要

外回り看護師が中心となって、術前の状態を踏まえつつ、術中・術後に必要なケアやリスクも織り込みます。 - 標準計画+個別性の重視

術式や患者さんの状態に合わせて、必要な項目を加えた個別性のある看護計画を立てていきます。 - 患者説明と安心の提供

特に手術室は、患者さんにとって慣れない環境です。

術前訪問は、手術室でどのようなことが行われるのかを具体的に伝え、不安を少しでも和らげることが大切です。また、患者さんに協力してもらうための声かけや情報共有も、看護計画の一部として欠かせません。 - 記録と評価

術中に行ったケアや経過は手術記録としてまとめられ、術後の評価や分析に役立てられます。

標準化された計画を活用しつつも、患者さんの状態や術式に合わせた個別性の工夫が必要ですよね。難しい…。

腹腔鏡下手術における主な看護問題

看護学校では勉強したけど「手術室の看護計画の立案」ってやったことない…💦

腹腔鏡下手術は低侵襲で回復が早い一方、気腹や体位固定など手術特有のリスクがあり、手術室看護師には的確な観察と予防的ケアが求められます。

看護学校で学ぶ看護計画は病棟向けの内容が中心で、「手術室の看護計画なんて立てたことがない…」と感じる方も多いと思います。

そのため、今回は全身麻酔下で行う腹腔鏡下手術を例に、手術中に起こり得る主な看護問題と、それに対応する看護計画(O-P・T-P・E-P)をまとめました。

新人さんや復習したい方の参考になれば嬉しいです。

※前提条件

⚠️前提:全身麻酔・腹腔鏡下手術

⚠️個別性は考慮せず、一般的な内容です。

⚠️全ては記載できないので、一部のみご紹介しています。

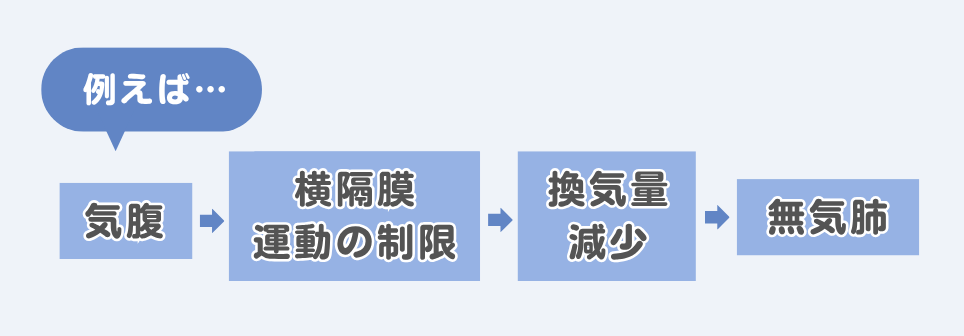

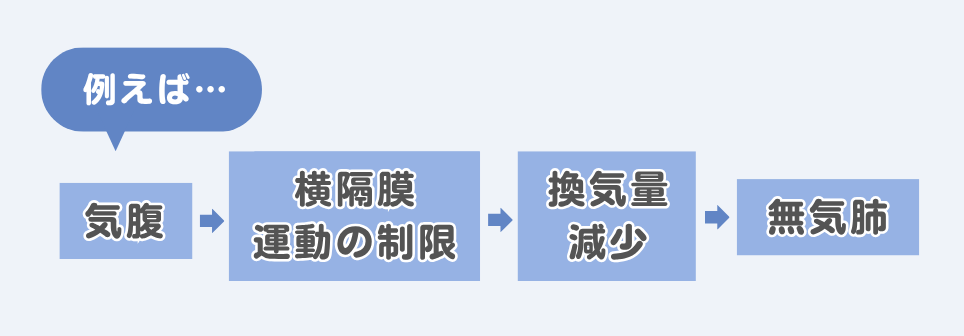

無気肺のリスク

看護問題の背景

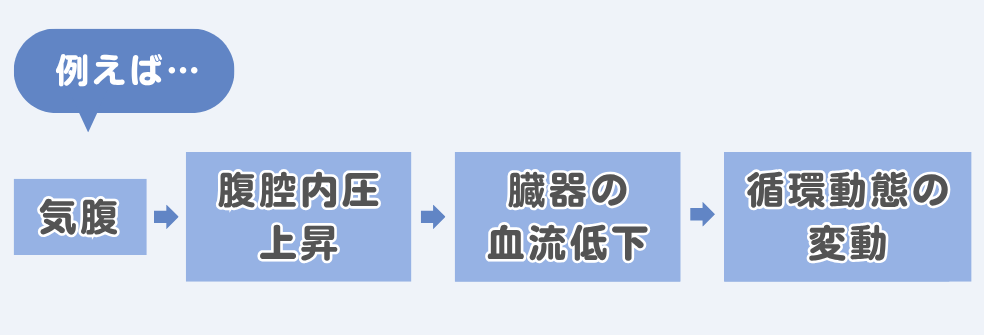

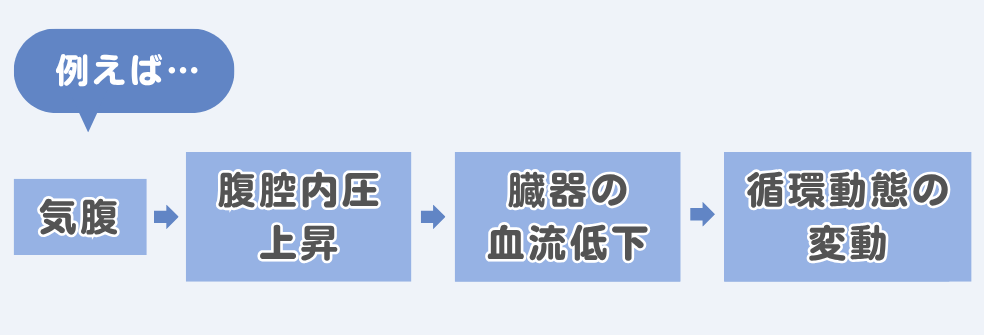

看護問題の背景を考えるときは、簡単な関連図を書いてみると分かりやすいです!

気腹圧により、腹腔内臓器が頭側へ押し上げられ、横隔膜運動が制限される。

そのため、換気量が減少し、無気肺のリスクがある。

看護目標:安定した呼吸状態が維持できる

【O-P】

- 呼吸状態

- 入室時:呼吸数・SpO₂・呼吸パターン

- 麻酔導入時:喉頭痙攣・気管支痙攣の有無

- 麻酔中:SpO₂・胸郭の動き・換気回数・~

- 総気腹量・皮下気腫の有無 …など

【T-P】

- 気管挿管介助をおこなう

- 体位変換時・気腹開始、終了時は麻酔科に報告する

- 抜管介助をおこなう …など

【E-P】

- 術後、口腔内に貯留している痰は適宜喀出するよう説明する …など

循環動態変動のリスク

看護問題の背景

気腹圧により、腹腔内臓器が頭側へ押し上げられ、横隔膜運動が制限される。そのため、換気量が減少し、無気肺のリスクがある。

- 心拍出量の低下

- 血圧の変動

- 腎血流の低下…など

看護目標:安定した呼吸状態が維持できる

【O-P】

- バイタルサイン(血圧・心拍・呼吸状態・SpO₂・体温)

- 心電図(ST変化・不整脈有無)

- IN/OUTバランス(輸液量・出血量・吸引量・尿量)

- 硬膜外カテーテル有無(投与時間・内容・量)

- 気腹時間、血圧変動有無 …など

【T-P】

- 緊張緩和のため、入室時や処置中は声掛け、タッチングをおこなう

- 麻酔導入・覚醒時の介助をおこなう

- 出血量増加の場合、麻酔科・術者へ報告する

- 気腹開始・終了を麻酔科に報告し、記録する …など

【E-P】

- 術後、痛みがある場合は我慢せず伝えるように説明する …など

深部静脈血栓症のリスク

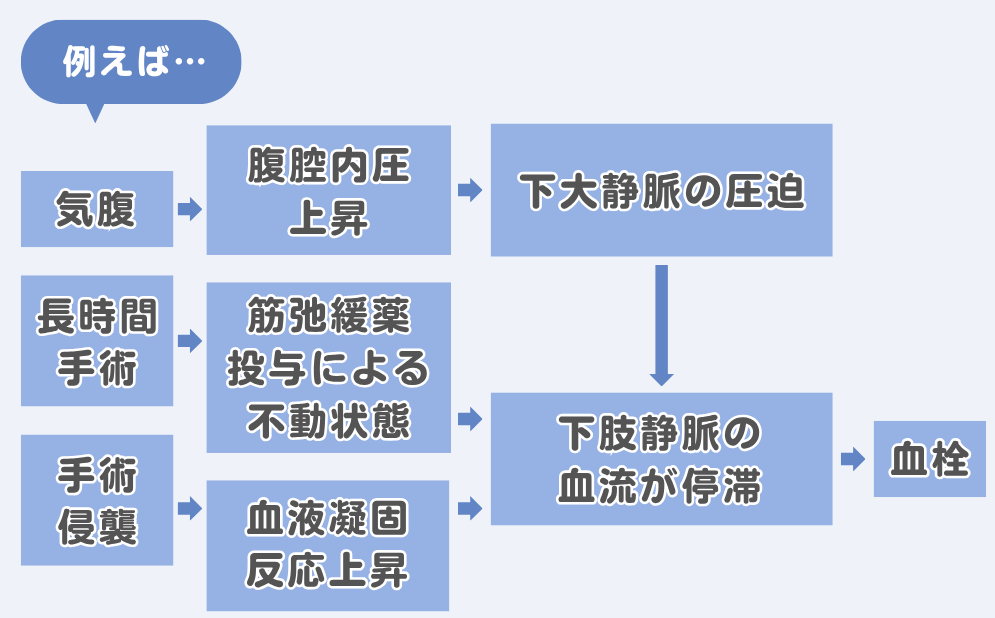

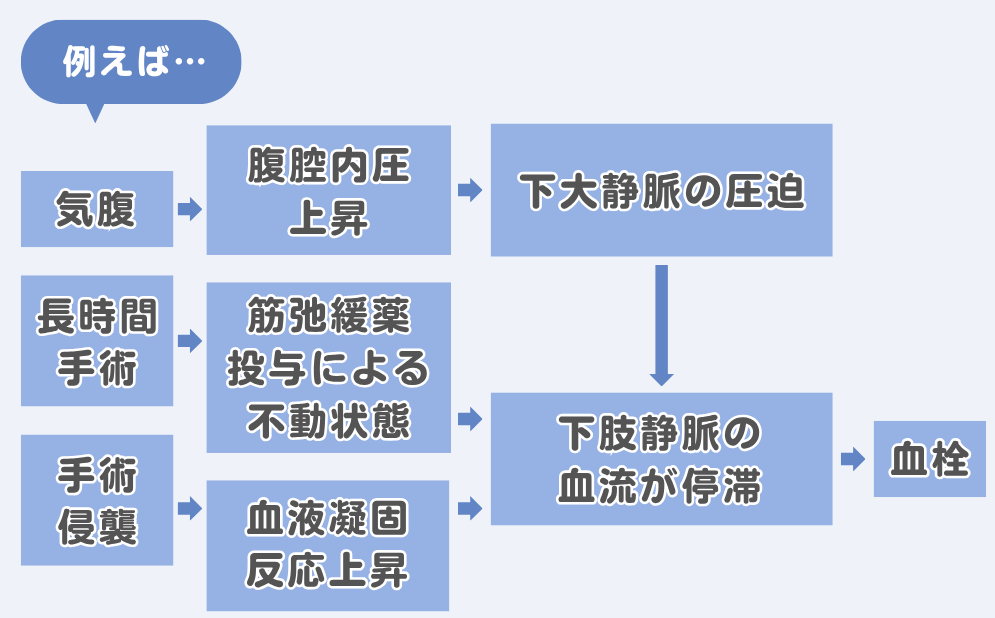

看護問題の背景

気腹圧の上昇により、下大静脈が圧迫され、下肢静脈の血流が停滞する。

また、長時間の手術や筋弛緩薬による不動状態、手術侵襲による凝固反応の亢進も加わり、血栓形成のリスクがある。

看護目標:深部静脈血栓症を発症しない

【O-P】

- 検査データ(Dダイマー・下肢静脈エコーなど)

- 手術開始前・終了後の皮膚状態(皮膚色・浮腫有無など)

- 弾性ストッキング着用の有無・着用状態(位置・サイズ・緩み有無)

- 退室時、腓骨神経麻痺症状の有無(下垂足・しびれなど)

【T-P】

- 医師の指示の元、弾性ストッキング・間欠的空気圧迫装置を装着する …など

【E-P】

- 術前訪問時に弾性ストッキング・間欠的空気圧迫装置の目的・装着部位について説明する

- 術前訪問時に、術後下肢の運動の必要性を説明する …など

体温低下のリスク

看護問題の背景

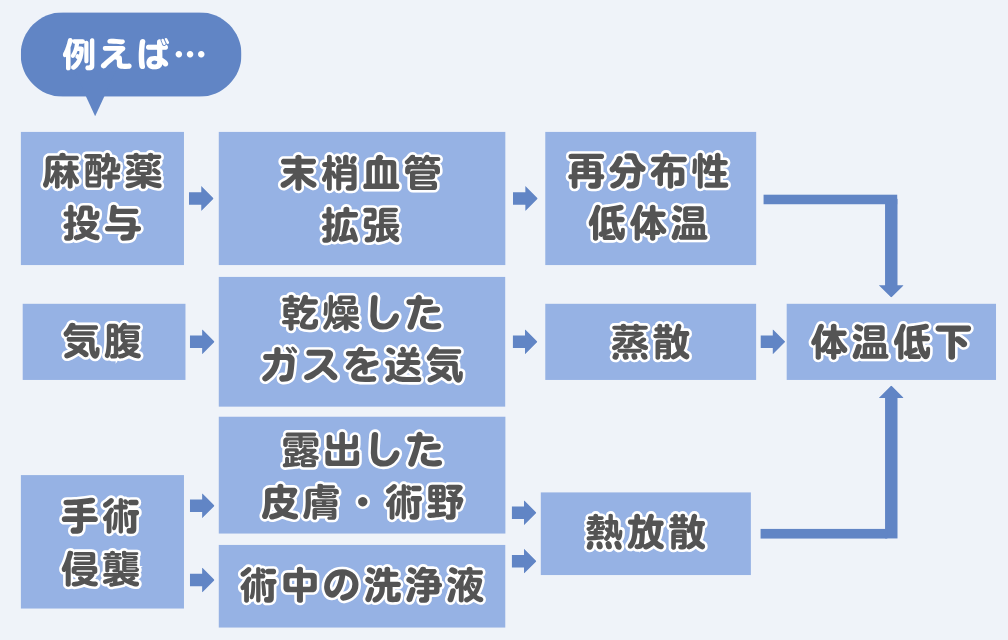

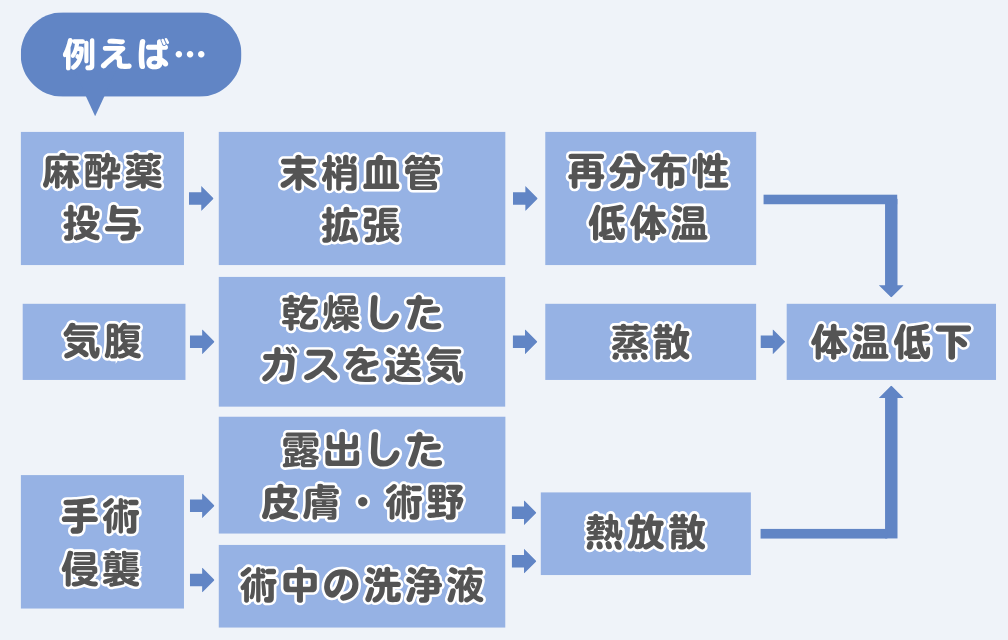

手術中は麻酔薬の投与により末梢血管が拡張し、体温が中心部から末梢に移動する再分布性低体温が起こる。また、気腹により乾燥したガスが腹腔内に送気されることで体内水分の蒸散が生じ、体熱が奪われる。

さらに、皮膚や術野の露出、術中の洗浄液使用により熱放散も増加し、複合的に体温低下を引き起こす要因となる。

看護目標:低体温症状を起こさない

【O-P】

- 体温(平常時の体温・術前・術中・術後)

- 手術室入室時の室温(26~28℃)

- 麻酔時間・麻酔方法・気腹時間

- 末梢循環障害の有無・程度(シバリング・四肢冷感・悪寒・チアノーゼ) …など

【T-P】

- 入室前に室温を27℃に設定する

- 入室前に温風式加温装置を用いて手術ベッド・掛け物を温める

- 輸液や洗浄液用の生理食塩水などを保温庫で温める

- 掛け物を使用して不必要な露出を避ける

- 手術中は体温を確認し、必要時、温風式加温装置にて身体を加温する …など

【E-P】

- 入室時、室温は調整できることを説明する …など

おわりに

手術室での看護計画は、患者さんの安全と安心を守るための大切な土台です。

術前から術後までの流れを見通し、起こり得るリスクを考えて準備しておくことで、チーム全体が同じ方向を向いてケアに取り組めます。

ここで紹介した内容は一般的な例なので、実際の現場では患者さん一人ひとりの状態や施設のルールに合わせて工夫することが大切です。

日々の経験や振り返りを積み重ねることで、看護計画はより良いものへと育っていくはずです。

【参考文献】

- 草柳かほる 他編著:手術看護 術前術後をつなげる術中看護 第2版.医歯薬出版,p160-296,2018

- 村上香織:「基本のき」からやさしく学べる術中看護記録の書き方レッスン.オペナーシング 38(1):71-75,2023